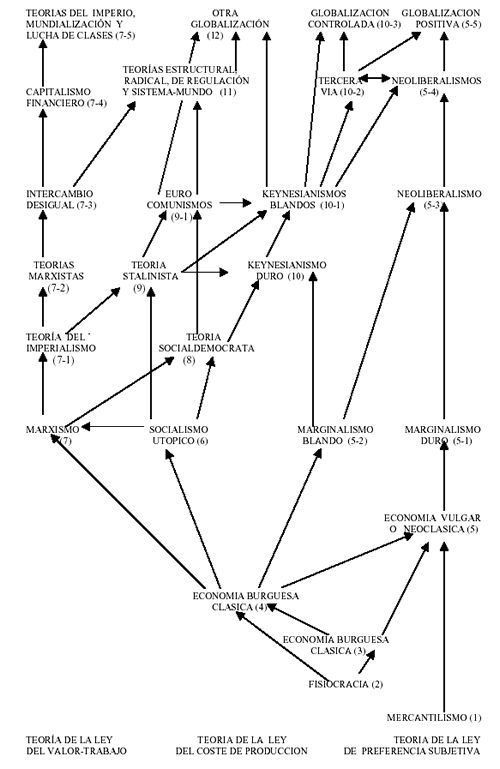

Cuadro explicativo de las dos teorías antagónicas

sobre el contexto mundial: la burguesa neoclásica, marginalista y neoliberal

y la marxista

Iñaki Gil de San Vicente

Las páginas que siguen sólo son un intento de facilitar el debate

pedagógico entre personas interesadas por acceder a una interpretación

no oficial y sí muy marginada y silenciada, cuando no reprimida, de lo

que sucede en la actualidad. Mientras que a diario oímos y leemos la

palabra "globalización" varias decenas de veces, y mientras se nos asegura

por todos los lados que la "globalización" es una cosa además

de buena también ya instaurada e irreversible, aguantando todo este chaparrón,

nosotros carecemos de una guía interpretativa, una especie de mapa, que

nos permita orientarnos mal que bien por el enrevesado y abstruso pantanal mediático

e ideológico.

Además de la ignorancia teórico-política, impuesta sistemáticamente

por los medios de alienación social masiva --"educación"-- para

mantener el sistema opresor y explotador actual, el capitalista, además

de esto, también interviene en contra de la emancipación humana

otro factor tanto o más dañino porque se presenta con aires de

"normalidad". Me estoy refiriendo a la enorme confusión teórico-política

existente y a la dominación de una forma simple y mecánica, metafísica,

de pensamiento empobrecido e incapaz de cualquier crítica creativa. Se

presenta como "normal" esta confusión porque nos han "educado" --nos

han impuesto-- un sistema de pensamiento que apenas es capaz de crear un método

dialéctico que además de ver la totalidad de un problema, también

lo vea como algo concreto y, a la vez, como una totalidad concreta en movimiento

permanente causado por sus contradicciones internas. Esta metodología

general y básica del pensamiento científico-crítico, perfectamente

aplicable en y a todos los problemas de la vida cotidiana de cualquier persona,

es sin embargo permanentemente ocultada y silenciada, cuando no desprestigiada

y combatida, por el sistema "educativo" --alienador--.

Una característica de este sistema es que embota tanto la natural capacidad

creativa y crítica de la especie humana que, unido a otras presiones

y agresiones como la aplicación del terror material o simbólico,

concreto o difuso; la desnacionalización brutal al obligarnos a emplear

lenguas extranjeras y, por no extendernos, la imposición de la dictadura

del pensamiento patriarcal, estas y otras limitaciones socialmente impuestas

a nuestra capacidad crítica, logran que padezcamos una total confusión

y desorientación paralizante cuando nos enfrentamos a problemas complejos.

Peor aún, el sistema dominante aumenta la complejidad aparente y no real

de muchos problemas para provocar el desconcierto y la pasividad temerosa, y

para hacer que las masas oprimidas renuncien a su propio pensamiento y se dejen

guiar por el del poder opresor o por el de grupos reformistas. En lo relacionado

con la famosa "globalización" sufrimos una situación así.

Para facilitar una recuperación de la cualidad del pensamiento en este

importante problema, en la primera parte del texto presentamos un cuadro

con su explicación posterior; en la segunda parte, un resumen

muy sintético de las dos grandes teorías sobre el problema del

valor, problema crucial pues define la misma existencia material de la especie

humana; en la tercera, un resumen de la línea maestra de la extrema

derecha capitalista; en la cuarta, del socialismo utópico y del

marxismo; en la quinta, de la socialdemocracia, el stalinismo y eurocomunismo;

en la sexta, del keynesianismo, y en la séptima, de un

bloque de críticas progresistas. Por último, es deseable que el

estudio sea colectivo, con debates sobre problemas reales padecidos por la gente,

y que se comprenden desde las explicaciones propuestas en el texto.

ACLARACION DEL CUADRO:

Cada teoría va seguida de un número con la doble intención

de, primero, facilitar su rápida localización en el texto y, segundo,

ayudar a seguir la lógica de la línea evolutiva. Ahora bien, no

ha dado tiempo para exponer más en detalle cada teoría, sino muy

resumidamente. Por ejemplo, no se ha podido extender más la muy importante

teoría del imperialismo, como las múltiples precisiones que hay

que hacer de sus diversas corrientes por las aportaciones que pueden hacer en

la actualidad, así como con la teoría del desarrollo desigual

que juega un papel muy esclarecedor en la comprensión del capitalismo

contemporáneo. Tampoco ha dado tiempo a precisar más las múltiples

matizaciones que existentes entre las teorías, como por ejemplo las diferencias

en Lenin sobre su aceptación lógicamente marxista de la ley del

valor-trabajo pero a la vez la importancia que concede a los monopolios; de

igual modo, tampoco decimos nada sobre la teoría del imperio, actualmente

en boga, y sus relaciones un tanto peculiares con la teoría de la ley

del valor-trabajo mundializada.

Estas y otras obvias y clamorosas limitaciones de este texto son debidas tanto

a sus objetivos inmediatos y directos arriba enunciados como a la ausencia material

de tiempo para extendernos en la solución de esas y otras deficiencias.

Una laguna especialmente grave es la inexistencia de un apartado sobre las relaciones

entre el método dialéctico y el método histórico

en el estudio materialista de la teoría político-económica.

No es casualidad que desde finales del siglo XIX las críticas al marxismo

se dirijan, en síntesis, contra todo lo relacionado con la ley del valortrabajo,

contra todo lo relacionado con la dialéctica y contra todo lo relacionado

con la teoría del Estado y de la democracia socialista. Estos tres componente

iniciales que formaron una totalidad y que luego se enriquecieron con otros

componentes, han sido negados una y otra vez hasta la actualidad. Ningún

debate serio entre el marxismo y las corrientes ideológicas burguesas,

sean reformistas o ultraconservadoras, ha eludido jamás estas cuestiones

capitales, eminentemente prácticas como todo lo que guarda relación

con el marxismo.

Por tanto, cuando una y otra vez a lo largo del texto se cite tanto la teoría

de la ley del valortrabajo como a las teorías burguesas antagónicas,

en realidad se está haciendo referencia a la totalidad del cuerpo teórico

marxista y a la totalidad del burgués. Solamente cuando se exponen las

teorías del centro, las reformistas, y las un poco a la derecha del marxismo

y en la parte de la arriba, en concreto la (9), la (9-1) y la (11), solamente

entonces deberíamos ser más precisos en las cuestiones negadas

o criticadas, pero no tenemos tiempo para tanto. La razón de esa exigencia

metodológica incumplida estriba en que de un modo u otro esas corrientes

han cuestionado total o parcialmente la teoría del valor-trabajo, la

dialéctica y la democracia socialista, y o bien las han tergiversado

y negado o bien las han "corregido" con ideologías burguesas reformistas

o abiertamente reaccionaras, como son los casos de la teoría de la preferencia

subjetiva, del neokantismo y mecanicismo y del durkheimianismo y weberianismo.

La importancia de este debate se comprende con más facilidad al estudiar

la incidencia práctica que han tenido y tienen las ideologías

en las opresiones de las mujeres, de las naciones y de las clases trabajadoras.

Por ejemplo, las mujeres vascas, pieza clave del pueblo trabajador euskaldun,

que a su vez es la fuerza consciente emancipadora de Euskal Herria, sufren por

ello mismo una triple explotación, opresión y dominación

solamente explicable desde una perspectiva científica si con el método

marxista enriquecido por las aportaciones feministas, descubrimos el papel de

la economía política burguesa en la negación de la explotación

sexo-económica de la mujer; el papel de la filosofía idealista,

a lo sumo agnóstica, y mecanicista burguesa en la misoginia del sistema

de pensamiento patriarcal, y el papel del nacionalismo imperialista sociológico

francés de Durkheim y el papel de la sociología imperialista alemana

de Weber en la legitimación intelectual de los Estados burgueses francés

y español. Si, además, enriquecemos la reflexión sobre

este ejemplo añadiendo las críticas ecologistas que tan perfectamente

se ensamblan en y son absorbidas por el cuerpo teórico marxista, y estudiamos

críticamente cómo la expansión del sistema patriarco-burgués

franco-español ha ido unido a la destrucción de las formas sociales

de imbricación preindoeuropea de la mujer vasca en una Naturaleza que

además ha sido mercantilizada y reducida a simple valor de cambio, si

hacemos este quíntuple pero unitario análisis marxista sobre la

mujer trabajadora vasca, vemos cómo se relacionan dialécticamente

todos los componentes del método marxista --sin citar a otros como la

psicología crítica, etc.-- en el análisis concreto de un

problema concreto.

Nos hemos extendido algo en este ejemplo para mostrar cómo, desde la

teoría básica marxista, que se enriquece con cada avance humano,

no se pueden separar sus diversos componentes, como si fuera una sopa de tropiezos

a la que podemos añadirle o quitarle algunos a gusto del consumidor y,

sobre todo, del poder opresor existente en cada caso. Esto no niega sino que

lo exige, que en cada caso de estudio se deba priorizar el empleo metodológico

de tal o cual componente sobre los demás, como es obvio, pero sí

exige que inmediatamente después dentro de una simultaneidad sólo

rota por la prioridad del tema concreto, apliquemos los demás componentes

críticos de la totalidad del problema que estamos estudiando. Por último,

sobre todo y lo que es decisivo es que a la hora de la resolución práctica

del problema, en ese momento crucial en el que se confirma o se niega la validez

del análisis teórico anterior, hay que elaborar una síntesis

coherente integradora de todos los componentes internos del marxismo como método

y guía de acción revolucionara.

Hemos colocado en la base del cuadro las tres corrientes teóricas decisivas

y básicas, dos de las cuales pertenecen a los intereses de la misma clase,

la burguesía, en cualquier debate sobre economía porque sin tenerlas

presente no se entiende nada de nada de lo que ocurre en la actualidad, y en

la historia del capitalismo. A la derecha está la teoría más

reaccionaria de las dos burguesas, y a la izquierda la más revolucionaria,

la marxista,. En el centro, está la amplia corriente burguesa, reformista

y progresista. Conforme una teoría concreta está más a

la izquierda es, a nuestro entender, más revolucionaria y también

más acertada científicamente. Y cuanto más a la derecha,

más reaccionaria y errónea. Naturalmente, en tan poco espacio

no se puede precisar casi nada, pero las ideas básicas quedan algo precisadas.

A la vez, conforme se sube hacia arriba, transcurre el tiempo y complejiza el

capitalismo y tiende a aumentar el número de teorías derivadas

de las dos básica y antagónicas, que lo combaten o defienden.

Las flechas ascendentes muestran las lógicas evolutivas de las teorías

anteriores e iniciales a las posteriores. Cuando no existe ninguna línea

entre dos teorías es que, a nuestro entender, tampoco existe una continuidad

lógica cualitativa entre ellas, pero sí sucede que puede existir

entre ellas una continuidad mediante una segunda teoría intermedia; es

decir, que la teoría inicial, situada más abajo, ha tenido ciertos

cambios más o menos importantes al concretarse en otra teoría

posterior, de la cual surge luego una tercera teoría. Cuando las flechas

suben en línea recta es que conservan los principios elementales y definitorios

de la corriente en la que se inscriben. Y cuando giran hacia la derecha es que

van perdiendo ese contenido y van adoptando otros contrarios, que se distancian

de las bases decisivas sobre la interpretación del valor, que es el problema

esencial y vital. Cuando giran a la izquierda es que van ganando en radicalidad

y en capacidad científica.

Esta afirmación se sustenta en la propia naturaleza de la ley del valor-trabajo

y de su función en el modo de producción capitalista. La ley del

valor-trabajo hace que el capital fluya de una rama productiva a otra según

los intereses particulares de la burguesía, de sus diferentes fracciones,

siempre a la búsqueda del máximo beneficio particular pero siempre

bajo las presiones de las pérdidas que obtienen en ramas productivas

menos rentables. Esta ley demuestra y confirma por tanto la anarquía

esencial del capitalismo, anarquía que surge de que si bien cada capitalista

busca racionalizar su propio negocio para aumentar su beneficio el choque de

todos los capitalistas bajo las presiones de los menores beneficios genera la

irracionalidad colectiva. Para salir de este agujero, cada empresario ha de

aumentar la explotación de sus trabajadores porque, como muestra la ley

l valor-trabajo, sólo en la obtención de plusvalía radica

la posibilidad de enriquecimiento de capital. Ello es así porque sólo

la fuerza de trabajo humana es capaz de crear bienes nuevos. Y la fuerza de

trabajo se divide en trabajo concreto, el que realiza el ser humano en particular,

y en trabajo abstracto, que es la cualidad común interna a todo trabajo

concreto, al margen de su forma y plasmación exterior.

Por ejemplo, hay trabajo abstracto acumulado en las pinturas rupestres de Ekain

como lo hay también en la fabricación de un tornillo en un taller,

o en una escultura trabajada por una prisionera vasca, o en una cocina limpiada

por una mujer cuando vuelve de su trabajo asalariado y precarizado en la calle.

Los cuatro son trabajos concretos, pero todos ellos tienen en común que

son resultado de la aplicación de la fuerza de trabajo humana abstractamente

considerada.

En el capitalismo esta fuerza de trabajo, esta capacidad humana de crear cosas

que tienen un valor interno porque son expresión de un trabajo abstracto,

es puesta en funcionamiento por la clase dominante, por la burguesía

propietaria de los medios de producción. Al cabo del proceso entero de

producción, circulación y venta, y realizadas ya todas las cuentas

y los pagos anteriores, al cabo de este proceso, el capitalista ha terminado

con más dinero, con más capital, del que tenía cuando comenzó.

El capitalista ha buscado un negocio rentable, ha calculado los precios anteriores

de todo el proceso, ha contratado a obreros y les ha impuesto una disciplina

de explotación de su fuerza de trabajo, ha hecho circular en el mercado

los bienes producidos hasta venderlos, ha cuantificado las ganancias, ha descontado

los costos generales anteriores y ha reservado dinero para volver a empezar

el negocio, y entonces, después de todo, cuenta sus ganancias, sus beneficios

exclusivos y se siente feliz porque es más rico que antes, porque ha

ampliado su capital privado, porque ha acumulado más. Si ve que hay otro

negocio más rentable, aunque genere paro y destrucción de la naturaleza,

no dudará en abandonar el anterior y en ir al más rentable para

él.

Si ve que este negocio, o los recursos y materias que necesita, está

en otro país, lo invade militarmente, o le impone toda serie de exigencias

bajo chantaje y amenaza para que "abra sus fronteras". Si la clase obrera interna

y externa, resiste a la explotación, endurecerá las disciplinas,

las condiciones de trabajo, empeorará los servicios sociales, hará

intervenir al Estado para que reprima al movimiento obrero y también

privatice empresas públicas en su beneficio exclusivo, y en el de su

clase, etc.

La ley del valor-trabajo está por debajo de tanta barbarie, alimentándola,

impulsándola. Subirla a la superficie. Descubrir sus terribles efectos

sociales y contra la naturaleza, demostrar que mientras esté vigente

no puede haber un desarrollo cualitativo y autoconsciente, esta tarea científico-crítica

es la condición previa inexcusable para avanzar en la racionalización

colectiva de la vida social. Pero ello es inseparable de la simultánea

desaparición histórica de la mercancía y del dinero, y

sobre todo, de la explotación de la fuerza de trabajo. Descubrir el funcionamiento

social de la ley del valor-trabajo es descubrir la necesidad de acabar con el

capitalismo. Y ese avance científico-crítico es esencialmente

revolucionario, izquierdista. No es entonces nada sorprendente el que la intelectualidad

burguesa tenga profundas impotencia racionales e irracionales para avanzar en

esa tarea.

Como vemos en el cuadro, el grueso de los cambios han sido hacia la derecha,

es decir, abandonando o debilitando la teoría marxista de la ley del

valor-trabajo y aceptando más o menos algunas de las dos teorías

burguesas. Y, también, debilitando o abandonando la teoría burguesa

del costo de producción para aceptar la más burguesa de preferencia

subjetiva, que es la base sobre la que descansa toda la corriente contrarrevolucionaria

que va en línea recta ascendente del neoclasicismo a los marginalismo

duros y a los diversos neoliberalismos para acabar en la apología criminal

de la globalización positiva. Solamente en la segunda mitad del siglo

XVIII parte de la intelectualidad burguesa, que no toda, se atrevió a

avanzar ligeramente en un estudio más crítico del capitalismo

que los anteriores, desarrollando algunas cuestiones importantes que demostraban

los límites históricos de este modo de producción. Pero

casi al instante, también otra corriente burguesa volvió a girar

a la derecha.

La razón de esta deriva derechista de buena parte de las teorías

económicas y de la permanencia de una corriente contrarrevolucionaria

actualmente dominante, hay que buscarlas además de en el poder de absorción

del sistema capitalista sobre las burocracias políticas, sindicales,

culturales e intelectuales universitarios, funcionarios o privados, también

en la propia estructura interna de la ideología dominante, la burguesa;

y, por último, con más peso de lo que sospechamos, en la permanente

presión, censura y hasta represión que el sistema capitalista

ejerce implacablemente contra quienes lo estudian críticamente, para

sacar a la luz pública las explotaciones sobre las que se asienta. Hay

que ponerse en el lugar cotidiano, diario, de trabajo incluso asalariado de

decenas de intelectuales, profesores y académicos, para comprender las

condiciones y presiones permanentes en las que desarrollan su trabajo intelectual.

Pero previamente hay que tener en cuenta que la mayoría provienen de

las llamadas "clases medias" incluso de la alta burguesía, pero muy pocos,

sólo una muy reducida minoría, de las clases trabajadoras y menos

aún del campesinado.

Desde esta posición crítica previa, debemos comprender cómo

funciona en la práctica el sistema educativo capitalista, desde la primera

infancia hasta la selectiva y elitista designación de los principales

puestos de responsabilidad ideológica y teórico-política.

En las páginas siguientes veremos algunos casos significativos de la

pertenencia de clase conscientemente asumida de famosos críticos del

marxismo. Cuando a esto unimos que es la intelectualidad no sólo de la

clase dominante sino también de la nación opresora --cuando existe

opresión y explotación nacional-- y, siempre desde que surgen

las políticas económicas, del sexo y del género dominante,

del hombre en concreto, quedando totalmente excluida y negada la realidad de

la explotación sexo-económica de la mujer, entonces, comprendemos

el conjunto de intereses conscientes e inconscientes que actúan dentro

de la ideología burguesa en general y en concreto de sus interpretaciones

económicas. Si además tenemos en cuenta la mercantilización

de la Naturaleza y la obsesión consumista inherente al capitalismo, viendo

así el problema que tratamos conocemos mejor lo difícil que resulta

separar lo "objetivo" de lo "subjetivo" en estas cuestiones.

Ninguna teoría económica es "neutral" y "apolítica". Todas

ellas son esencialmente políticas y tienen efectos sociales precisos.

Otra cosa es que ese contenido sociopolítico sea aireado y reconocido

públicamente o negado con insistencia. Conforme más ideológica

y menos teórica y científica es una corriente político-económica,

más oculta su naturaleza burguesa. Por el contrario, conforme más

crítica y válida teóricamente es, más abiertamente

reivindica su contenido y sus objetivos sociopolíticos. Esto nos lleva

en directo al problema de la "objetividad" del pensamiento humano cuando analiza

SEGUNDO: Para comprender porqué sucede esto, debemos exponer muy brevemente

los dos grandes bloques antagónicos existentes en la economía

política, advirtiendo de que uno de ellos, el burgués, tiene dos

corrientes internas que no son antagónicas aunque tienen diferencias

formales que explican que, según cómo evolucione la situación

social en general o en particular, el capitalismo en su conjunto o las diversas

burguesías puedan optar por una u otra alternativa, o por diferentes

combinaciones de ambas.

El bloque burgués tiene en la TEORIA DEL COSTE DE PRODUCCIÓN su

primera baza ideológica fuerte de justificación del sistema capitalista

sin analizar en serio, científicamente, la existencia o inexistencia

de la explotación. Es la teoría inicial del pensamiento burgués

ante la necesidad de racionalidad los efectos de la rápida expansión

económica en la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo ante la revolución

industrial que avanzaba en Gran Bretaña. Sostiene que las ganancias provienen

de que el empresario obtiene un excedente al final del proceso económico,

excedente que no es otro que la diferencia entre el precio de la venta última

y el precio total de todo lo gastado anteriormente en la producción,

máquinas, energías y materias, sueldos a los trabajadores, etc.

De aquí se deduce que, al no existir contradicciones de explotación,

los problemas aparecen en el reparto y distribución social del excedente.

Para solucionarlos, para repartir con más "justicia" el excedente, debe

intervenir el Estado democrático vigilado por los partidos y los ciudadanos,

que también desarrollan una política evolucionista y reformista

de paulatina mejora del reparto, de aumento salarial, etc.

La segunda baza ideológica burguesa, la TEORÍA DE LA PREFERENCIA

SUBJETIVA, cogió fuerza más de medio siglo después, aunque

sobre bases existentes mucho antes. Cogió fuerza por tres razones: una,

porque habían cambiando las formas externas del capitalismo y hasta ese

momento no se habían cumplido los miedos sobre el futuro que anunciaba

la primera baza ideológica y que advertían de que, por su misma

naturaleza objetiva, el capitalismo llevaba en sí mismo la crisis interna

periódica; dos, porque se había extendido la ideología

mecanicista, matematicista y fisicalista en la interpretación del método

científico, con una sobrevaloración de su influencia en las ciencias

sociales; y tres, porque además de avanzar la organización y lucha

de los obreros, también avanzaba la teoría socialista y concretamente

su versión marxista, cosas que ponían muy furioso al capitalismo.

La reacción fue retroceder a una ideología subjetiva, individualista

e idealista de lo económico, según la cual lo decisivo es la voluntad

de consumo racional y consciente del individuo plenamente libre y con dinero.

La ganancia proviene así del margen, de la diferencia marginal que resulta

entre el costo del producto y lo que ha querido pagar el consumidor individual,

capaz de elegir correctamente, seleccionando la mejor relación calidad-precio

y no cayendo en las trampas de todo tipo. Para que este sistema funcione hay

que dejar que el "ciudadano consumidor" haga lo que estime conveniente, sea

"libre" en suma para elegir. El Estado, por tanto, no debe intervenir públicamente,

sino sólo facilitar que los negocios individuales evolucionen por sí

mismos, sin trabas reguladoras, sin impuestos directos y restrictivos de la

capacidad de enriquecimiento de los más aptos y dotados por la naturaleza,

sin gastos sociales que favorecen a los vagos y quitan dinero privado al mercado

todopoderoso al hacerlo público.

Irreconciliablemente opuesto a estas bazas ideológicas, que se fusionan

en la explotación social, el bloque antagónico, la TEORÍA

DEL VALOR-TRABAJO, se formó gracias a la superación dialéctica

de la primera ideología burguesa, la menos reaccionaria y la que más

se acercaba a las contradicciones del sistema. No podemos explicar aquí

cómo esa superación fue realmente dialéctica, es decir,

cogió lo mejor de las ideas económicas pero también políticas,

sociales, filosóficas, culturales y científicas de la época

hasta construir una teoría nueva en todos los aspectos, cualitativamente

diferente a las anteriores. Según esta teoría, la ganancia proviene

de la plusvalía, es decir, del hecho de que la fuerza de trabajo del

ser humano permite crear más valor que el contenido en las máquinas,

materias y energías, etc., necesarias para la producción.

La burguesía gana cuando tras pagar todos los costos anteriores incluido

el salario obrero, se queda con una cantidad extra, con un beneficio, que no

es sino la realización de esa plusvalía.

Existe pues una explotación de la clase obrera y del pueblo trabajador

por la clase burguesa, clase que se apropia privadamente de la mayor parte del

excedente socialmente creado.

No existe ni puede existir nunca, jamás, eso que llaman "salario justo".

Todo salario es objetivamente una injusticia impuesta por la fuerza invisible

y visible del capitalismo. Salario y explotación son procesos parciales

pero inseparables del proceso global del capitalismo y necesarios para su existencia.

Dada la naturaleza necesaria de la explotación y del salario siempre

injusto, el capitalismo necesita de un instrumento que garantice su continuidad,

y ese instrumento es el Estado burgués. No existe Estado neutral sino

Estado de clase. Y dado que el capitalismo se asienta siempre sobre la anterior

explotación de la mujer, es siempre un Estado patriarco-burgués.

Y dado que muchos capitalismos explotan, oprimen y dominan a otras naciones

para sangrarlas y expoliarlas, también en estos casos es un Estado nacionalmente

opresor.

TERCERO: Comprendemos así el porqué del antagonismo irreconciliable

entre esta teoría y la burguesa.

Para analizarla con más detalle y para comprender mejor que por debajo

del aparente e interesado galimatías actual sobre las múltiples

"globalizaciones", existe una verdad simple y cruda, brutal, que nos remite

a la explotación de la mayoría por la minoría como esencia

invariable pese a sus cambios de forma externa en la evolución del capitalismo

histórico, para descubrirlo, vamos a exponer uno a uno los diversos momentos

históricos de las corrientes que aparecen en el cuadro. Seguiremos el

orden expuesto.

(1) MERCANTILISMO: desde el siglo XV hasta la primera mitad del XVIII las burguesías

comercial y preindustrial, frecuentemente unidas, pensaban que la riqueza era

el dinero, y que este se obtenía mediante el comercio, cambiando en el

mercado y sobre todo en mercados con precios inferiores. Un Estado, un reino,

era más rico cuanto más dinero obtenía en el comercio externo

e interno, y para ello debía intervenir su marina de guerra, su ejército,

la entera burocracia estatal y hasta poderosas empresas privadas pero apoyadas

por el Estado. A la vez, había que asegurar y proteger el mercado propio,

interno, pero había que abrir y desproteger los externos, recurriendo

a la fuerza militar si se resistían sus pueblos. Se lograba así

una enorme expoliación y transferencia de valor del exterior al interior,

y se aseguraba la línea ascendente del MARCANTILISMO a la ECONOMIA VULGAR

O NEOCLASICA.

(2) FISIOCRACIA: la burguesía del Estado francés, mucho más

débil que la inglesa en desarrollo protoindustrial, y más interesada

en ganarse el apoyo del campesinado alto y medio, desarrolló en buena

parte del siglo XVIII la tesis según la cual la creación de riqueza

provenía de la agricultura y no de la protoindustria, que ponían

en segundo lugar. Esta teoría, sistematizada por Quesnay (1696-1794)

tenía de bueno su insistencia en la producción de valores de uso

y no en el comercio y en el dinero, o sea en la circulación.

También insistieron en los problemas del capital fijo y circulante de

tanta importancia para una agricultura sometida a la incertidumbre del clima,

por lo que intentaron crear una teoría explicativa capaz de asegurar

la producción anual. Por estos logros su influencia ha sido grande en

el ascenso crítico de la FISIOCRACIA a la ECONOMIABURGUESA CLASICA y

al MARXISMO. Pero a la vez, por sus intereses e ideología burguesa, defendía

el poder absoluto de la propiedad privada, de la libre competencia y la libertad

de comercio exterior, para lo que apremiaban a la marina de guerra francesa

que fuera tan criminal o más que la inglesa. Así se explica la

línea recta que sube de la FISIOCRACIA a la ECONOMÍA VULGAR O

NEOCLÁSICA.

(3) ECONOMÍA BURGUESA CLÁSICA: en el último tercio del

siglo XVIII la industria manufacturera británica se enfrentaba a crecientes

dificultades de racionalización teórica debido al envejecimiento

del MERCANTILISMO, superado por la evolución económica, y a la

obvia incapacidad de la FISIOCRACIA para entender el peso cualitativo de la

industria creciente. Los primeros clásicos, nucleados alrededor de Adam

Smith (1723-1790), criticaron duramente al MERCANTILISMO por su desprecio de

la esfera de la producción, es decir, de la industria, lugar en donde

según los clásicos se producía el valor. Esa crítica

cierta le llevó a plantear la existencia de dos clases diferentes, la

trabajadora y la patronal, pero al no poder avanzar en una descripción

más exacta de la producción del excedente, de qué es lo

que permite que el trabajador produzca al final más de lo que recibe

por su salario, por eso no pudieron sentar las bases definitivas de la crítica

del capitalismo. Sin embargo, este logro era muy importante para su época

y explica la línea ascendente hacia la izquierda que engarza con la ECONOMIA

BURGUESA CLÁSICA (4) y, tras en ser enriquecida por esta, con el MARXISMO.

Pero sus mismas limitaciones y contradicciones al ofrecer definiciones opuestas

del valor y de la ganancia, sobre todo al definir el valor como simple pago

justo del trabajo y la ganancia como compensación del riesgo en la inversión

privada, estos y otros errores explican su línea ascendente hacia la

ECONOMIA VULGAR O NEOCLÁSICA (5).

(4) ECONOMÍA BURGUESA CLÁSICA: las revoluciones burguesas de 1776

en los EEUU y de 1789 en el Estado francés desequilibraron el orden mundial

y especialmente el británico por sus efectos totales. El grueso de la

burguesía industrial británica comprendió que se le abrían

enormes posibilidades de enriquecimiento aprovechando su decisiva superioridad

industrial si dirigía la guerra mundial contra Napoleón y extraía

lecciones de la derrota en los EEUU. El capitalismo británico, definitivamente

industrial, salió como la potencia mundial en 1815, cuando el Congreso

de Viena. Pues bien, dos años después David Ricardo (1772-1823),

teórico clave de la reflexión burguesa, publicaba su obra decisiva.

Su éxito como ideólogo oficial de la burguesía industrial

provenía del hecho de que la realidad demostraba al grueso de esta fracción

de clase que una cosa es el precio de una mercancía y otra es su valor;

que el valor de la mercancía lo determina el trabajo invertido en ella

y que, esa determinación la marca el tiempo de trabajo. Avanzó

en la ley del valor-trabajo y en la diferencia entre beneficio empresarial y

salario obrero, es decir, en la explotación. Estos y otros logros explican

la línea ascendente hacia el MARXISMO, pero sus dificultades para definir

teóricamente la diferencia entre fuerza de trabajo y trabajo, para captar

el proceso de cuota media de ganancia, para superar la errónea tesis

de la fertilidad decreciente del suelo, estos y otros errores explican la línea

derechista ascendente hacia la ECONOMÍA BURGUESA NEOCLÁSICA.

(5) ECONOMÍA VULGAR O NEOCLÁSICA: pero no toda la burguesía

británica estaba de acuerdo con lo anterior. Hay que tener en cuenta

que además de las revoluciones burguesas vistas, de la expansión

industrial y político-militar británica a escala mundial, también

se había producido una explosión demográfica impresionante

y una áspera lucha de clases que incluso había zarandeado el malestar

de la marina de guerra británica a finales del siglo XVIII. La todavía

poderosa burguesía terrateniente y muchos sectores de la comercial, que

dependían de la agricultura y del comercio mundial, defendían

posturas más duras, incluso brutales para con las masas trabajadoras,

como la de Malthus (1766-1834), representante máximo de esta corriente

todavía entonces minoritaria pero que se haría dominante, que

exigía que el Estado dejase de reconocer el derecho de los pobres a recibir

ayuda pública, que exigía abolir la Ley de Pobres, que afirmaba

que la caridad pública y privada no podían resolver la falta de

previsión de los pobres para ahorrar, trabajar y aprender a gastar. Insistía

en que, por el contrario, había que potenciar el consumo de las clases

ricas, iniciando la teoría de la demanda efectiva tan valorada después

hasta por Keynes. La reacción antipopular incitada por Malthus tuvo éxito

y el Estado suprimió derechos asistenciales. Tal vez por esto y por el

empeoramiento del clima social, un segundo vocero de la ECONOMIA VULGAR --tal

cual la definía Marx-- o NEOCLÁSICA, fue Mill (1806-1873) que

suavizó algo la ferocidad de sus predecesores pero insistiendo en la

importancia de la esfera de la circulación sobre la de la producción.

La razón por la que Marx definió como vulgar a esta escuela es,

por tanto, simple de comprender.

(5-1) MARGINALISMO DURO: la burguesía industrial no tuvo empacho en seguir

algunos métodos antiobreros y antipopulares de Malthus, pero ello no

significaba el triunfo de la ECONOMÍA VULGAR. Prácticamente hasta

el último cuarto del siglo XIX no renace esta corriente. Incluso cuando

Gossen publicó en una fecha ya tardía como 1854 sus tres célebres

"leyes" económicas --utilitarismo, consumo y matematización--,

tenidas por muchos como la primera exposición plena del marginalismo

y del neoliberalismo, incluso entonces su obra fue condenada al olvido, teniendo

que transcurrir 35 años para que se reeditara en 1889. Ya hemos dicho

antes que existían tres razones para el resurgir de esta variante ideológica

burguesa, como son el aparente incumplimiento de los negros augurios de Ricardo

sobre el futuro capitalista, la fisicalización de las ciencias sociales

y el miedo burgués al ascenso del movimiento socialista obrero.

Para cuando estalló la larga crisis del último tercio del siglo

XIX ya estaban formados los puntos decisivos de esta corriente por obra de Jevons

(1835-1882), Walras (1837-1910), Menger (1840-1921) y Pareto (1848-1923). Además,

su aire de cientificidad al usar masivamente las matemáticas, descontextualizadas

de toda problemática sociohistórica, le protegía de las

críticas y, por último, el ascenso del movimiento obrero socialista

y anarquista, pero sobre todo marxista, como veremos luego, aseguraban su continuidad

mal que bien al carecer el capitalismo de otra ideología más adecuada,

aunque la elaboraría al poco tiempo. Lo esencial de esta corriente radica,

como se ha dicho, en la creencia de que el mercado libre, perfecto y autorregulado

sin injerencias estatales, permitía al "ciudadano consumidor" escoger

la mejor relación calidad-precio. De este modo, pese a problemillas de

ajuste secundario, en un tiempo relativamente corto se impondría el equilibro

general del sistema. Esta ley debía cumplirse al margen de las voluntades

e intervenciones humanas, siguiendo la lógica fisicalista enunciada por

Jevons según la cual la economía se parecía mucho a la

ciencia de la mecánica estática, y tenía que aplicar los

mismos principios matemáticos que la ciencia física (5-2) MARGINALISMO

BLANDO: efectivamente, no tardó mucho en surgir una variante del marginalismo

más realista para con la situación burguesa. Aunque en esencia

esta variante defendía lo mismo que su antecesora, sin embargo difería

sobre todo en cómo aplicarla en los nuevos tiempos y en situaciones tan

diferentes según los países. Marshall (1842-1924) no dudó

en salir en defensa de Ricardo y contra las críticas de Jevons, defendiendo

además una mayor agilidad y adaptación sociohistórica de

la matemática evitando el mecanicismo fisicalista de Jevons. Consciente

de la complejidad sociohistórica intentó meter dosis de realismo

en la teoría matriz y hasta propugnó que se ampliasen sus relaciones

prácticas con la política económica incluso con algunas

reformas y negociaciones, lo que no siempre fue bien visto.

Por su parte, Böhm-Bawerk (1851-1914) fue el marginalista que más

atención prestó a la crítica burguesa del MARXISMO, crítica

que en la que ya había profundizado el ortodoxo Walras. Böhm-Bawerk

se esforzó por salvar de la crítica marxista los problemas del

interés y del fondo de salarios, a la vez que pasó a la ofensiva

contra Marx, ataque que ha sido desde entonces un pilar del dogma antimarxista.

Para lograr su triple objetivo, desarrolló aún más el componente

idealista y subjetivista del marginalismo, reduciendo al mínimo el peso

de la realidad sociohistórica para sobrestimar el de los factores psicológicos

individuales. No podemos extendernos en Veblen (1857-1929) y sus intentos por

mejorar el marginalismo mediante una síntesis de evolucionismo no mecanicista

y de la psicología social con los datos estadísticos que se obtienen

mediante las instituciones burguesas. De todos modos, para acabar, no deja de

sorprender el que mientras la economía política burguesa divagaba

sobre estas cuestiones, el MARXISMO avanzaba impresionantes teorías sobre

el imperialismo y la mundialización, que veremos en su momentos.

(5-3) NEOLIBERALISMO: la superioridad del marginalismo y de la teoría

neoclásica se esfumó con la crisis estructural iniciada en 1929

y que, con altibajos y recuperaciones, se prolongó hasta 1939. A partir

de ahí la relación de fuerzas sociales en lucha no era la más

adecuada para la vuelta de esa política económica. Al contrario.

Por un lado, los destrozos inmensos de la guerra de 1939-45 en Europa occidental

y la necesidad de apuntalar la incipiente recuperación en los EEUU; también

las lecciones extraídas por el movimiento obrero sobre el comportamiento

pro-nazi de las burguesías europeas y, por último, la presencia

de la URSS y del stalinismo, todo esto en sentido general, más las condiciones

concretas en cada país, imposibilitaron la vuelta de la ferocidad marginalista.

Veremos más adelante que la solución transitoria fue, en general,

el matrimonio estatal entre el reformismo socialdemócrata y el KEYNESIANISMO.

Pero cuando ésta unión se demostró incapaz de salvar al

capitalismo de finales de la década de 1961 de una pavorosa crisis, entonces

las burguesías no tuvieron ningún reparo en empezar a aplicar

una versión moderna del marginalismo, se trataba del neoliberalismo.

Se aplicó muchas veces con una mezcla de KEYNESIANISMOS BLANDOS y cada

vez más débiles y con el apoyo del reformismo político-sindical

de los EUROCOMUNISMOS.

Hay que insistir, porque ahora se olvida interesadamente, que el NEOLIBERALISMO

en cuanto tal partía con la ventaja de los previos ataques demoledores

contra el movimiento obrero lanzados por el reformismo. Sobre esta ventaja,

el NEOLIBERALISMO aplicó sus cuatro principios básicos y comunes:

uno, controlar la inflación, reducir la intervención estatal en

gasto público y volcarla en el apoyo a la burguesía, privatizando

empresas públicas para beneficio privado; dos, reducción de salarios

directos e indirectos, ataque a la centralidad obrera y derechos sindicales,

flexibilización y debilitamiento de clase; tres, intervención

ideológica autoritaria y reaccionaria para potenciar el individualismo

acorde con la tesis del interés del consumidor, para destruir la conciencia

colectiva y desprestigiar los derechos sociales, y, cuatro, buscar inversiones

exteriores mediante la liberalización, facilitar los movimientos de capitales,

propiciar la devaluación cuando sea necesario, etc.

El grueso de estas ideas venían siendo re-elaboradas desde la mitad del

siglo XX por autores cono von Mises, von Hayek, y otros, y readecuadas poco

después por Arrow, Friedman, Brittan y otros. Especial importancia tuvo

en este proceso la paciente militancia organizada de los marginalistas desde

1945-1947, cuando von Hayek creó un grupo de propaganda selectivamente

orientado a influir en los núcleos burgueses, grupo organizado alrededor

de la Sociedad de Mont-Pelerin. Esta paciente y rigurosa militancia apenas conocida

públicamente fue extendiendo su influencia hasta que en 1980 fue capaz

de organizar una convención internacional en el Hoover Institute de la

Universidad de Stanford, en los EEUU, a la que acudieron alrededor de 800 economistas

e invitados.

Hemos citado esta significativa intervención organizada para mostrar

cómo es imposible separar la evolución teórica de una corriente

económica de la militancia política organizada de sectores decididos,

sean burgueses o proletarios.

(5-4) NEOLIBERALISMOS: pero conforme transcurrían rápidamente

la década de 1981, se iban notando las debilidades de fondo del dogma

neoliberal, pese a los esfuerzos en aplicarlo. La crisis creciente de la URSS

permitió ocultar la crisis del capitalismo mundial que sólo podía

recuperarse en muy contadas zonas del planeta. La implosión del stalinismo

dio otro respiro propagandístico y político a la burguesía,

que además se había lanzado en los EEUU a una recuperación

de su debilitada hegemonía mundial y en Europa que avanzada en su unificación

capitalista mientras que el resto, desde un Japón que se estancaba, unos

países tan importantes como México, Rusia, los "cuatro tigres

asiáticos", Argentina, etc., se desplomaban sucesivamente durante la

década de 1991, tanto en crisis industriales como financieras, hasta

llegar a la actual situación de entre el año 2000 y lo que va

del 2002 en los EEUU y la UE. Pues bien, las distintas burguesías han

experimentados las variantes más estrambóticas del dogma neoliberal,

fanáticamente aplicadas pese a sus inhumanas consecuencias. Así

los diversos monetarismos estatales, las diversas aplicaciones de la teoría

de las expectativas racionales, las múltiples economías de oferta,

los permanentes llamados a la confianza del inversor racional, etc., todas ellas

vulgares adecuaciones a la crisis actual de los mitos marginalistas del siglo

XIX, como hemos visto, todos estos intentos, han fracasado uno tras otro.

(5-5) GLOBALIZACIÓN POSITIVA: se trata de la última moda o, peor,

de la última trampa de la corriente ideológica que pervive desde

el MERCANTILISMO inicial, pero con variantes lógicas por la evolución

capitalista. Consiste en la creencia de que la economía mundial ha entrado

en una fase definitiva de resolución de sus problemas gracias a la extensión

de las llamas "nueva economía", "economía informacional", "economía

intangible", etc. Se cree que las nuevas tecnologías, la rapidez de circulación

mercantil, la "desaparición del espacio y del tiempo", o la "economía

de tiempo real", permitirán que en muy corto espacio de tiempo cada vez

más sectores de la humanidad se vayan beneficiando de las aperturas de

nuevos mercados, de nuevas fuerzas productivas, de créditos muy baratos,

de una cultura tecnológica a disposición de todos... Ahora se

trata de acabar cuanto antes con algunas dificultades que lastran este marcha

triunfal, y uno de esos obstáculos que ya prácticamente ha desaparecido

--dicen-- es la transformación de la clase obrera en una "nueva clase".

Reaparece así el mito del "capitalismo popular", según el cual

hasta los trabajadores se convierten en rentistas y accionistas al invertir

y negociar en Bolsa sus acciones. Este mito, que muchos creen nuevo, no viene

sólo del período de 1951-68 en los EEUU, sino también,

como veremos, del reformismo inglés de comienzos del siglo XX. La ideología

bolsista afirma que "el dinero crea dinero", es decir, que la riqueza no viene

de la producción material sino de la circulación de dinero en

el mercado, del "juego en Bolsa", etc., sin que intervenga la fuerza de trabajo

humana. Como hemos dicho, reaparece así lo sustantivo del MERCANTILISMO

que despreciaba la producción de valor y se centraba en el manejo y circulación

comercial, de dinero y de acciones.

CUARTO: Hemos repasado muy rápidamente la línea ascendente que

desde la derecha y extrema derecha originarias acaba en la derecha y extrema

derecha actuales tras un largo recorrido que mantiene sus bases pese a los cambios

externos. Frente y contra esta corriente ideológica que, insistimos,

es la decisiva en la burguesía siempre que puede aplicarla y siempre

que necesita aplicarla para acelerar la acumulación ampliada de capital,

contra y frente a ella surgió una corriente antagónica situada

en el extremo izquierda, el MARXIMO, a la que se llega mediante la línea

ascendente directa de la ECONOMÍA BURGUESA CLÁSICA (4) y mediante

la línea directa hacia la izquierda que surge del SOCIALISMO UTÓPICO.

Debemos detenernos un poco en esta corriente por su decisiva importancia histórica,

no sólo con respecto al MARXISMO y toda su evolución posterior,

sino también porque es de ella de donde surgen varios componentes que

se mantendrán evolucionando hasta la tesis de la GLOBALIZACIÓN

CONTROLADA, que es una de las grandes trampas del reformismo actual.

(6) SOCIALISMO UTÓPICO: generalmente se menosprecian las críticas

al capitalismo realizadas por el socialismo utópico, sin tener en cuenta

que, en una primera fase, elaboraron conceptos que luego Marx retomó

y mejoró, y que, en una segunda fase, marcaron buena parte del anarquismo.

La primera fase corresponde al primer tercio del siglo XIX, cuando la industrialización

está destrozando al pueblo trabajador y éste reacciona con las

primeras luchas desesperadas. Aunque son varios los autores, debemos destacar

a Hall (1740-1820), Tompson (1783-1833), Hodgskin (1787-1869) y Gray (1799-1883),

y sus tesis coinciden en resaltar y desarrollar las tesis críticas de

Ricardo, en especial las que conciernen a su definición del valor-trabajo,

limpiándola de adherencias burguesas y resaltando su contenido socialista;

también desarrollan la tesis ricardiana de la distribución del

excedente, de las rentas, insistiendo en que las ganancias se quedan con más

rentas que los salarios; lógicamente, si han llegado hasta aquí,

no tienen dificultad alguna en poner sobre sus pies la ley ricardiana del salario

mínimo de subsistencia, mostrando que la burguesía tiende siempre

a pagar el salario de subsistencia y, por último, resultado de lo anterior,

avanzan en la teoría de la explotación del Trabajo por el Capital.

No se puede negar que estos avances tienen más rigor teórico que

las contemporáneas de la ECONOMÍA VULGAR O NEOCLÁSICA.

La segunda fase se sintetiza en Proudhon (1809-1865) y es un claro retroceso

con respecto a la anterior, aunque da coherencia a varias corrientes anarquistas.

Pese a lo impactante de su tesis de que "la propiedad es un robo", su teoría

entera en modo alguno cuestiona la lógica esencial del capitalismo, sino

sólo la de la clase terrateniente y de la gran burguesía.

(7) MARXISMO: una ingente tarea de análisis de masas enormes de textos

de todas clases y una no menor tarea ingente de síntesis, este trabajo

de Marx y Engels, es el que sustenta por una parte el cuerpo teórico

de ambos amigos, y, por otra, inseparable de lo anterior, su metodología

materialista e histórica. La dialéctica es un constituyente genético

de ese método. Afirmaron que el capitalismo es la producción generalizada

de mercancías para su venta en el mercado competitivo e impersonal y

para la realización de la plusvalía contenida en el valor de la

mercancía. La competencia impele al capitalista particular a buscar el

máximo beneficio, o a la extinción. Para evitar la extinción,

debe invertir lo que en un marco de competencia exige ampliar siempre el capital

disponible, es decir, impera la acumulación ampliada de capital. Ello

exige inexcusablemente la explotación de la fuerza de trabajo, que tenderá

a ser más intensa mediante la plusvalía relativa y/o más

extensa mediante la plusvalía absoluta. Para aumentar la explotación

y para no desaparecer, el capital particular tiende a concentrarse y centralizarse,

arruinando a pequeños y medianos empresario y aumentando la proletarización

objetiva de la sociedad.

Esta misma lógica obliga a aumentar el gasto en costosas máquinas

e instalaciones en comparación al gasto en salarios directos, de modo

que aumenta la composición orgánica de capital. Pero de este modo,

el beneficio tiende a disminuir en relación con el capital total, pues

aunque crezca el capital constante, el invertido en máquinas, sólo

el capital variable, el invertido en los trabajadores, produce beneficios, así

que el capitalista se enfrenta a la ley de la tendencia a la baja de la tasa

media de beneficios. Simultáneamente el capitalismo se expande en el

mundo y a la vez, en su interior, impone la socialización objetiva de

la producción.

Pues bien, la evolución de estas características, que internamente

se relacionan con la lucha de clases y con las resistencias de las masas oprimidas,

producen una serie de contradicciones objetivas del capitalismo que explican

su traumática y sangrienta evolución.

Por una parte, la contradicción entre los esfuerzos de racionalidad productiva

de cada capitalista en busca de su máximo beneficio individual y la creciente

irracionalidad global, mundial, del capitalismo realmente existente. Por otra,

la contradicción entre la apropiación del excedente social por

una minoría junto a la mercantilización privada individual en

el mercado, y la producción colectiva e interdependiente de esos productos

en cantidades cada vez mayores.

Además, la contradicción entre el recorte que el capitalismo impone

al desarrollo tecnológico y científico, supeditado a sus necesidades

exclusivas, y la necesidad imperiosa de la humanidad por un desarrollo impetuoso,

democrático e integrado en la naturaleza de la revolución científica.

También, la contradicción entre la naturaleza como realidad englobante

y el capitalismo como cáncer que destruye esa realidad desde sus mismas

entrañas. Y por último, la contradicción entre el Trabajo

y el Capital. Como resultado de todo ello, periódicamente, el capitalismo

entra en crisis menores y también mayores. Crisis que tienden a concatenarse

y estallar en una crisis estructural. Si en ese momento, la conciencia subjetiva

del Trabajo está autoorganizada y decidida a impulsar esas tendencias

objetivas, si ambas fuerzas se fusionan, estalla la revolución.

(7-1) TEORÍA DEL IMPERIALISMO: la fuerza teórica de estas tesis

ha sido confirmada por siglo y medio, aunque entonces el capitalismo no estaba

sino en sus primeros pasos. La razón de dicha eficacia hay que buscarla

en el método del MARXISMO. Uno de tantos ejemplos se produjo a los pocos

años de la muerte de sus fundadores, cuando el capitalismo daba un decisivo

paso a otra fase histórica y cuando todas las ideologías económicas

burguesas desconocían que estaba pasando. Nos referimos a la formación

de la teoría sobre el imperialismo entre varios autores socialistas y

sobre todo marxistas.

Del principal autor socialdemócrata, Hilferding, ya hablaremos en TEORÍA

SOCIALDEMÓCRATA, porque sus innegables aportaciones han sido magnificadas

por el reformismo posterior. Ahora nos interesa cuatro marxistas clásicos

y decisivos, que elaboraron la TEORÍA DEL IMPERIALISMO.

Hablamos de una teoría y no de cuatro porque a pesar de las diferencias

entre ellos, lo decisivo, lo que ha quedado confirmado básicamente por

los acontecimientos posteriores son los puntos clave descubiertos mediante la

aplicación del método marxista. Cada uno hizo hincapié

en un aspecto del problema y los cuatro, sin proponérselo, elaboraron

un cuerpo teórico que ha resistido la prueba del tiempo y que es, con

mucho, el que permite desarrollar investigaciones posteriores siguiendo la dialéctica

del conocimiento. Lenin (1870-1924) dijo que la expansión capitalista

se realizaba mediante la creación de monopolios que aniquilaban la libre

competencia y facilitaban el poder del capital financiero. Rosa Luxemburgo (1871-1918)

que el excedente no vendido en los capitalismos desarrollados era exportados

a los países exteriores. Trotsky (1879-1940) sostuvo que se agrandaba

tanto la brecha entre Estados dominantes y dominados que éstos veían

muy reducidas sus posibilidades de desarrollo, y que los pueblos revolucionarios

no podrían instaurar "el socialismo en un solo país" precisamente

por el desarrollo imperialista a escala mundial. Bujarin (1888-1938) sostenía

que si bien el capitalismo forzaba la internacionalización también,

contradictoriamente, forzaba el proteccionismo de los Estados agudizando los

conflictos mundiales, y multiplicando lo que se definía como "problemas

nacionales".

Precisamente fue Lenin el que, además de su aportación específica,

supo sintetizar y resumir teóricamente esos aportes individuales en una

sola TEORÍA DEL IMPERIALISMO.

(7-2) TEORÍAS MARXISTAS: una exigencia del método marxista es

su historicidad, el hecho de que introduce la real evolución histórica,

con sus revoluciones y contrarrevoluciones, dentro mismo de la génesis

de la teoría. Sin esta exigencia interna no comprenderíamos absolutamente

nada del MARXISMO en general y en concreto de sus elaboraciones teóricas

posteriores a los años treinta del siglo XX. En efecto, fueron precisamente

las contradiciones materiales tan científicamente descubiertas en la

TEORÍA DEL IMPERIALISMO las que destruyeron con sangre la continuidad

práctica de esa teoría y forzaron a muchos marxistas a seguir

luchando en las peores condiciones imaginables, pero, pese a todo, no se extinguió

la creatividad del método. Lenin murió a los pocos años

de su obra cumbre sobre el Imperialismo. Rosa Luxemburgo fue asesinada por la

contrarrevolución socialdemócrata y Bujarin y Trotsky fueron asesinados

por el stalinismo.

El nazi-fascismo, la II Guerra Mundial y la presión de la URSS y su prestigio

en los medios intelectuales y obreros exteriores, limitaron mucho la creatividad

del método marxista en el estudio del capitalismo, pero aún así

sobrevivieron y crecieron mal que bien tres corrientes que se enfrentaron a

la TEORÍA STALINISTA y al capitalismo: los trotskysmos, la corriente

consejista y la luxemburguista. Las tres daban importancia al proceso imperialista,

al estudio del capitalismo como un mercado mundializado ya en la mitad del siglo

XIX, como un todo imperialista a comienzos del siglo XX y como un sistema internacionalizado

que tendía a relacionar las luchas de clases en el centro con las de

liberación nacional en la periferia; y también la daban a los

cambios internos en el capitalismo desarrollado, al análisis concreto

de la realidad concreta, distanciándose así cualitativamente de

la TEORÍA STALINISTA. Simultáneamente en muchos pueblos del Tercer

Mundo las guerras de liberación nacional tendían a superar fácilmente

la TEORÍA STALINISTA y a desarrollar los fundamentos dejados por la TEORÍA

DEL IMPERIALISMO entre 1910-1926. Simplemente citaremos al Che Guevara (1928-1967)

como un representante típico de los logros de las TEORIAS MARXISTAS que

mal que bien mantuvieron vivo el método que aplicaban.

(7-3) INTERCAMBIO DESIGUAL: la capacidad del método marxista para responder

a las explosivas contradicciones capitalistas tal cual se presentaban a finales

de los años sesenta del siglo XX quedó de nuevo confirmada cuando

se hundieron en el fracaso todas las restantes escuelas teóricas existentes

a su derecha, desde la stalinista hasta la keynesiana. Por un lado, se vio claro

que el capitalismo desarrollado había generado nuevas contradicciones

internas y había agudizado las estructurales, y por otro, que esas contradicciones

no se podían separar de la evolución mundial, que aparecía

ya como el factor determinante y estratégico en cualquier práctica

revolucionaria. De entra las varias teorías marxistas que analizaron

esta dialéctica, destacan las que insistieron en la nueva fase del capitalismo

tardío y en la agudización de la explotación de la periferia

por el centro. Cada una de ellas daba más prioridad a aspectos concretos

pero coincidían en la cuestión clave de la confirmación

de la teoría del valor-trabajo como la única que explicaba los

nuevos acontecimientos. Así, se desarrolló la teoría del

INTERCAMBIO DESIGUAL que explicaba el proceso de explotación de la periferia

por el centro, lo decisivo que era para el centro incrementar la expoliación

y transferencia de valor producido en la periferia y los cambios estructurales

que ello generaba no sólo en el capitalismo mundializado sino también

en los comportamientos cada vez más brutales de las burguesías

imperialistas.

Desde la perspectiva del método marxista, lo decisivo es que el núcleo

esencial del INTERCAMBIO DESIGUAL ya está enunciado teóricamente

en Marx, pese a haber vivido un siglo antes, capacidad contrastada que plantea,

además de la vigencia del método, también la necesidad

de comprender las nuevas formas de la mundialización de la ley del valor-trabajo.

Y aquí surgen los problemas, porque para comprender esa mundialización

hay que recurrir también a los conceptos claves en el materialismo histórico

de modo de producción y lucha de clases. Como veremos luego, de la teoría

del INTERCAMBIO DESIGUAL se desgajó una línea ascendente hacia

el centro que formó la teoría del SISTEMA-MUNDO, teoría

en la que estos conceptos apenas tienen relevancia.

(7-4) CAPITALISMO FINANCIERO: la expansión del capital financiero ha

sido una constante en las crisis sucesivas del capitalismo, incluso cuando todavía

este modo de producción no dominaba definitivamente al carecer aún

del fundamental poder estatal y militar. Marx ya estudió con un rigor

sorprendente para los datos entonces disponibles el papel del capital-dinero

y del crédito en el capitalismo, y esa preocupación ha ido en

aumento en los sucesivos estudios posteriores, sobre todo en la TEORÍA

DEL IMPERIALISMO y en las aportaciones de Bujarin. Sobre esta base cierta, los

estudios posteriores sobre la burbuja financiera, la "economía de casino",

la "globalización financiera", etc., están sacando a la luz un

componente terrible que desmitifica de raíz toda ideología de

la globalización como posibilidad de avance democrático ya que

el poder aplastante del capital financiero lo impide. Pero, aparcando esta verdad,

la teoría del CAPITALISMO FINANCIERO que defienden algunos autores tiende

a olvidar un hecho decisivo cual es el de la primacía última de

la esfera productiva sobre la de la circulación. Aunque nadie niega e

incluso es difícil valorar correctamente el enorme poder del capital

financiero por su imbricación con el industrial y su penetración

en muchos sectores, pese e eso, no es menos cierto que lo que rige y determina

la acumulación ampliada de capital es la rentabilidad de la producción

material.

Periódicamente, cuando el capital se encuentra en una crisis de realización,

cuando tiene excedentes de capital que no puede invertir porque no producen

beneficios, entonces los lanza a la especulación, a la inversión

de alto riesgo, a la economía criminal, etc. Pero tarde o temprano, este

globo hinchado de vacío productivo comienza a desinflarse porque carece

de soporte material y porque no es verdad que "el dinero crea dinero".

Mientras tanto, mientras no se haya producido la crisis, la burguesía

y las llamadas "clases medias", crecen al calor de la financierización,

obtienen sobreganancias extraordinarias y todo parece indicar que el capitalismo

ha superado definitivamente la enfermedad de las crisis cíclicas. Sin

embargo, esa época de artificiales vacas gordas termina y la realidad

cruda vuelve y las vacas enflaquecen. El CAPITALISMO FINANCIERO se va reduciendo

entonces a sectores cada vez más concentrados y centralizados, más

poderosos y ultraminoritarios, y aparece el verdadero capitalismo, el de la

explotación y el de la miseria. Aún así, esta teoría

es más cierta y real que cualquiera de las muchas sobre la "globalización".

(7-5) TEORÍAS DE IMPERIO, MUNDIALIZACIÓN Y DE LA LUCHA DE CLASES:

resulta excesivo reseñar aquí las varias teorías sobre

el imperio, la mundialización y la lucha de clases como interpretaciones

del capitalismo actual más certeras que las muchas que pululan alrededor

de la "globalización". Dejando para el final la teoría del imperio,

la más reciente en su aparición, las teorías de la mundialización

sostienen, en síntesis, que el capitalismo actual ha agudizado las características

del imperialismo --él mismo mundial y mundializador-- resumidas por Lenin,

pero además, el grueso de esas teorías añaden que el aumento

cuantitativo de cada característica ha supuesto que la totalidad del

capitalismo haya entrado en una nueva fase histórica. Esta tesis de las

fases es reforzada por algunas corrientes marxistas que insisten en que este

modo de producción se mueve en oleadas u ondas largas, fases globales

de acumulación que integran múltiples contradicciones y factores

en relación dialéctica interna. Un riego de estas teorías

es que pueden sobrevalorar más los factores estrictamente económicos,

endógenos, de crisis internas del capital, que su dialéctica con

los factores estrictamente sociales, exógenos a las crisis periódicas

del capital.

Las teorías de la lucha de clases sostienen que el factor determinante

de este proceso no ha sido el desarrollo económico interno, sino la dinámica

de la lucha de clases entre el Capital y el Trabajo a escala planetaria primero

y luego regionales y locales. No niegan la influencia de su evolución

interna, pero insisten en que esta ha de ser integrada dentro de la general

confrontación clasista. Estas teorías tienen gran parte de verdad

que es sistemáticamente negada por la burguesía u ocultada por

el reformismo. La versión más reciente de estas teorías

es la tesis del imperio que no sostiene que es el "imperio yanki" el dominante,

sino que por "imperio" se entiende la capacidad del capitalismo para perfeccionar

múltiples poderes extraestatales y multiestatales destinados a derrotar

y detener la oleada de luchas de clases. Se trata de la contraofensiva del Capital

que ha comprendido que los Estados anteriores, los correspondientes al imperialismo,

han quedado superados por las luchas sociales. Asistimos, en suma, a una reorganización

imperial del capitalismo a escala mundial para derrotar al Trabajo a escala

también mundial.

Pero al igual que las teorías de la mundialización tienen el riesgo

del economicismo, estas tienen el riesgo del voluntarismo social, es decir,

de sobrevalorar la influencia de la conciencia subjetiva autoorganizada del

Trabajo. Tienen que afinar mejor la dialéctica entre las crisis endógenas

cíclicas del capitalismo, y sus crisis exógenas sociales, políticas,

nacionales, etc., integrándolas en la totalidad sistémica que

es el capitalismo. Descubrir y describir bien esa dialéctica de la totalidad

concreta era una exigencia del método del MARXISMO que sus grandes clásicos

han sabido aplicar en los momentos cruciales.

En lo que sí coinciden ambos bloques de teorías es en que no asistimos

a una "desindustrialización", a la sociedad post-industrial, a la "extinción

del trabajo físico", a la "desmaterialización de la economía

virtual", etc., sino precisamente a lo opuesto, a la masificación del

salariado y a la mundialización productiva. Además, estas teorías

pueden integrar sin muchos problemas buena parte de las aportaciones ciertas

de la TEORÍA DE LA REGULACIÓN, del SISTEMA-MUNDO y de la TEORÍA

ESTRUCTURAL, pero no ocurre igual a la inversa porque el método de las

primeras es incluyente e integrador --tras una necesaria "depuración"

-- por una de las características propias del materialismo histórico,

que no podemos explicar aquí, que nos lleva al status ontológico

que en esta concepción tiene la capacidad creadora de la especie humana.

QUINTO: Concluimos aquí la exposición de única corriente

antagónica e irreconciliable con la ideología económica

burguesa. La línea ascendente que recorre todo el extremo izquierdo de

cuadro representa esa corriente opuesta en todo. La diferencia es tan insalvable

que cualquier intento de síntesis realizado, y veremos los más

importantes, ha tenido que renegar de aspectos decisivos del MARXISMO aceptando

componentes de la economía política burguesa. El primer esfuerzo

serio de inicial síntesis fue la TEORÍA SOCIALDEMÓCRATA,

que sin embargo degeneró muy pronto en un abandono práctico de

los contenidos revolucionarios iniciales y en una defensa a ultranza del capitalismo

mediante reformas controladas e integradas --funcionales-- en la acumulación

de capital. Después se hicieron otros intentos que en su derivación

más derechista concluyen si no en la GLOBALIZACIÓN POSITIVA, sí

en la GLOBALIZACIÓN CONTROLADA. Resumamos este proceso: (8) TEORÍA

SOCIALDEMÓCRATA: se ha magnificado en exceso la influencia del MARXISMO

en la socialdemocracia en el último tercio del siglo XIX. En la práctica

fue mucho menor, y en la teoría fue sólo apreciable en una cada

vez menor minoría. Por el contrario, desde que Lassalle (1825-1864) defendió

la teoría del "Estado libre del pueblo" como garante de los derechos

de las masas, y protector suyo mediante la alianza con una burguesía

interesada en evitar los conflictos que surgirían de la "ley de bronce

del salario", desde entonces dominó el reformismo en la socialdemocracia

en vida de Marx y Engels pese a sus titánicos esfuerzos en contra. Luego,

Bernstein (1850-1932) reforzó y adaptó ese reformismo con su aceptación

explícita de contenidos marginalistas aceptados de Walras y Böhm-Bawerk,

sobre todo su crítica de la ley del valor-trabajo, y de otros contenidos

filosóficos directamente antimarxistas como el kantismo en filosofía

y el pacifismo en política, en los que no podemos extendernos ahora.

Que se trataba de algo más que una simple influencia ideológica

se comprueba por el fracaso del grandioso esfuerzo de Rosa Luxemburgo en la

defensa creativa del MARXISMO dentro de la socialdemocracia.

En la atmósfera reformista cada vez más espesa, las tesis de Hilferding

(1877-1941) acerca de la primacía de la esfera de la circulación

sobre la esfera de la producción de valor, una de las tesis burguesas,

fueron preparando el terreno para que sus tesis posteriores sobre el "capitalismo

organizado" no encontraran resistencia al haber sido exterminada la corriente

luxemburguista y spartakista desde 1918, y al crecer el furibundo anticomunismo

del partido socialdemócrata. Sostenía que el "socialismo" podía

aprovechar la "nueva" naturaleza organizada del capitalismo para dirigir pacíficamente

su transformación acelerando la desaparición del paro estructural,

aumentando los salarios, acabando con las contradicciones del sistema, etc.

Hay que decir que esta corriente venía de lejos y que no era sólo

patrimonio de la socialdemocracia alemana pues estaba activa antes del reformismo

fabiano británico, aunque tuvo en Beatrice (1858-1943) y Sidney (1859-1947)

Webb, una de las mejores parejas defensoras del gradualismo parlamentario y

de una transformación del capitalismo desde dentro, incluso mediante

el juego en Bolsa de los "trabajadores accionistas".

Recordemos que los Webb aconsejaban en la prensa fabiana los movimientos de

compraventa de las acciones que tenían muchos obreros sindicados. También

recordemos que Beatrice Webb calificaba a la estrategia marxista de los consejos

obreros de comienzos de la década de 1921 en las huelgas británicas

como "perniciosa doctrina".

En realidad, como veremos con el KEYNESIANISMO, esta ideología de planificación

intervencionista en la economía mediante el Estado regulador estaba en

pleno debate porque los logros de la URSS, la intervención estatal del

fascismo y las promesas del nazismo, la presión de la crisis y la política

de Rooswelt en los EEUU, la ponían a la orden del día. Pero la

socialdemocracia no defendía en modo alguno las tesis marxistas. No podemos

caer ahora en divagaciones de historia ficción sobre qué hubiera

ocurrido a escala europea y mundial si la socialdemocracia no hubiera intervenido

sangrientamente en defensa del capitalismo en el crucial período de 1918-23,

del mismo modo que su opción general proimperialista en 1914, o su comportamiento

de 1929-1933 en Alemania. Tal vez, ahora la historia de la teoría de

la economía política sería muy diferente. Pero estas hipótesis,

por otra parte muy excitantes, nos obligan a tener en cuenta lo sucedido en

la URSS antes seguir analizando la deriva hacia el KEYNESIANISMO.

(9) TEORÍA STALINISTA: para comienzos de la década de 1931 la

inmensa mayoría de los militantes del PCUS desconocían prácticamente

todo de las diferentes aportaciones de Rosa Luxemburgo, Trotsky y Bujarin a

la TEORÍA DEL IMPERIALISMO. Más aún, para entonces Lenin

era idolatrado como momia y desconocido como revolucionario, y la teoría

del "socialismo en un solo país" era doctrina oficial pese a negar todo

el MARXISMO anterior. En 1927 el PCUS había sancionado la versión

stalinista de la Crisis General del Capitalismo, que tergiversaba el uso de

esa expresión por Marx en el posfacio a la segunda edición de

El Capital de 1873, y que no tenía nada que ver con la visión

dialéctica dada por Lenin en varias ocasiones. En 1931 Stalin aseguró

que en poco tiempo la URSS superaría económicamente al capitalismo

más desarrollado. De este modo, para esa década decisiva la URSS

disponía ya de una concepción global del capitalismo y del socialismo

según la cual el capitalismo, quebrado internamente por su Crisis General,

iría retrocediendo frente al ascenso imparable del socialismo soviético.

En 1943 se planteó en la prensa oficial la tesis de que la ley del valor-trabajo

era compatible con el socialismo, y en 1952 Stalin la asumió públicamente.

Con esto, terminaba por romperse el último, si quedaba alguno, hilo que

conectaba el MARXISMO con la TEORÍA STALINISTA.

Según esta teoría el mundo estaba dividido en dos bloques socioeconómicos

que competían por superarse el uno al otro. Mientras que hasta 1924 la

Internacional Comunista admitía que tanto la URSS como el resto de pueblos

oprimidos y clases trabajadoras malvivían en un único sistema

capitalista mundialmente dominante, esta teoría abandona ese principio

estratégico decisivo, y crea la ficción de dos bloques opuestos,

rompiendo la unicidad del mercado mundial capitalista, unicidad que era una

de las piedras basales desde el Manifiesto Comunista de 1848. Las consecuencias

que se desprenden de esa negación directa del método marxista

son totales y ya fueron denunciadas dentro mismo del PCUS desde la mitad de

la década de 1921, cuando todavía no estaba realizada del todo.

Ahora no nos extendemos al respecto porque el veredicto histórico es

definitivo.

Pero en lo que toca a la evolución de la economía política

marxista hay que decir que destruyó de cuajo todo su potencial científico-crítico,

es decir, dialéctico. Por una parte, dentro de la URSS se impuso un dogmatismo

desolador y mecanicista, y fuera de la URSS muchos economistas que seguían

sus pautas teóricas, entraron en una confusión total con respecto

a aspectos elementales. Comparemos, por ejemplo, la superficialidad de Sweezy

(1910-¿?) uno de los representantes teóricos de la izquierda oficial

norteamericana y "enriquecedor" de Marx mediante Marshall y Keynes, con un Mattick

(1904-1981) y/o un Mandel (1923-1995). Por otro lado, al ser "científicamente

correcto" defender que el socialismo es factible en un solo país, y que,

como se oficializó desde Kruchev, eso es posible mediante la "competencia

pacífica" con el capitalismo, entonces, los demás PCs no rusos

podían perfectamente intentar sus respectivos avances al socialismo.

Llegamos así a los umbrales del eurocomunismo. Vemos, pues, que la TEORÍA

STALINISTA no guardaba ya ninguna relación con el MARXISMO.

(9-1) EURO-COMUNISMOS: hablamos de euro-comunismos, en plural, para expresar

más directamente la dispersión práctica que sufrió

el stalinismo en su corriente exterior más fuerte. Hubo otras corrientes,

además de la china, como fueron los múltiples marxismoslenisismos

que florecieron a finales de la década de 1961, alrededor del mayo'68,

y casi inmediatamente entraron en una rápida desaparición hasta

quedar reducidos a los colectivos actuales. La diversidad de los euro-comunismos

no anula su identidad de fondo, consistente en vender y supeditar el movimiento

obrero de sus países a las burguesías dominantes. En cada Estado

lo hicieron de una forma particular pero siempre de manera más adecuada

y efectiva para el capitalismo concreto existente en esa formación social.

La justificación teórica, si se le puede definir así, de

tal comportamiento proviene de varias corrientes anteriores, sobre todo de la

TEORÍA STALINISTA, pero también de una subterránea conexión

nunca superada con el electoralismo y parlamentarismo socialdemócrata,

de modo la concepción de fondo no superaba un gradualismo economicista

según el cual el movimiento obrero ascendería paulatinamente conquistando

cada vez más espacios de poder.

En el plano socioeconómico, esta concepción era avalada por textos

traducidos directamente de editoriales del PCUS, copiando sin ningún

cuidado de adaptación los dogmas entonces vigentes en la URSS. Pero también

por muy pocos textos redactados por los PCs del país como el famoso Tratado

Marxista de Economía Política del PC francés, de 1971,

y que sirvió como Biblia para legitimar el comportamiento de este partido

en la decisiva década de 1971-80. Después, en 1977, este texto